I Priscila Rossinetti Rufinoni I

“Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos”. (Walter Benjamim, Sobre o conceito de história, tese 3)

Um passado citável

A frase, retirada das Teses para o conceito de história é, talvez, das mais centrais, embora pouco citada, para explicar como Walter Benjamin entende nossa relação com o passado. Somente uma sociedade cujas estruturas atuais já tivessem feito as contas e superado as fraturas do passado, somente a esta sociedade, o passado, em toda sua complexa ambiguidade, em toda sua crueldade e nos seus sonhos frustrados, nos seus ditos e interditos, poderia ser trazido à baila e citado. E somente essa sociedade redimida poderia salvar o butim dos objetos culturais à sanha dos vencedores. Ou do capital.

Outra frase de Benjamin, esta já bastante citada, “todo documento de cultura é um documento de barbárie”, tem por complemento que os bens culturais: “devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que o criaram, como à corveia anônima dos seus contemporâneos” [1]. Não se trata, evidentemente, de um tribunal no qual se julguem Goethe ou Shakespeare, o que no limite seria inócuo, mas talvez de explicitar nas suas obras as estruturas de poder do passado. E, nelas, deixar entrever o que não mereceu visibilidade, o que não pôde ser citado. Aqueles que, na sua invisibilidade, permitiram que se erigissem essas construções e cujas memórias e vidas estão, de algum modo, nelas incrustradas à contrapelo. Se tal questão vale para um livro, numa cidade, todo tecido construído é também um tecido de memórias, documento de cultura e de barbárie.

Benjamin foi contemporâneo das assim chamadas “vanguardas”. Nossa relação com esse “patrimônio” sempre às voltas com os vencedores foi muito modificada por esses movimentos artísticos do século XX. De certo modo, a arte moderna e ainda mais a contemporânea nos introduziu num novo modo de iconoclastia, que não é exatamente aquela religiosa ou ligada ao poder dos séculos anteriores, mas muito se vale de tais dispositivos desestabilizadores: de suprimir a representação a subverter as regras do museu/templo; de incorporar elementos ditos não artísticos a contestar dogmas ou cânones, para ficar só em um panorama muito geral. George Didi Huberman chega a falar de uma “estética da negatividade” que, por vezes, acaba se impondo como uma espécie outra de dogma ou imperativo “purista” contra a imaginação. Paradoxalmente, todas essas ações construíram novas imagens. Se sabemos que cada ícone é só um ícone, pedra, cimento, bronze, por que eles tanto nos assombram ou os veneramos? Se sabemos que uma pintura “não é um cachimbo”, que um mictório é só um mictório, que se pode usar como tábua de passar roupa um Rembrandt, por que esses ícones nos fazem rir ou temer religiosamente diante da sua violação? Bruno Latour distingue o iconoclasmo, o ato de destruir ícones, da ação destrutiva, do ódio ao que as imagens condensam, e fala de um verdadeiro iconoclash (clash – ataque), cuja força é a própria destruição, ou os restos dessa ação, imagem sobre imagem, imagem contra imagem. Vale lembrar o desenho do artista urbano Banksy que recentemente fixou a derrubada da estátua do escravocrata inglês Edward Colsons por manifestantes, em Bristol, Inglaterra [2]. Mais que simplesmente trocar uma escultura por outra, Banksy sublinha o ato de iconoclastia, o ato de rever a história como digno ele mesmo de uma face, uma contra-efígie. Não o que se constrói no lugar do anterior, mas exatamente o vão entre narrativas que se dá a ver no momento negativo, de desconstrução. Mas esse negativo só pode ser flagrado no movimento de uma imagem a outra, num movimento de imaginação, não em uma suposta verdade ou autenticidade fixa desta ou daquela figura ou mesmo na pureza abstrata não icônica.

Do mameluco paulista ao herói de botas de sete léguas

Em julho de 2021, um grupo de manifestantes intitulado “Revolução periférica” construiu uma barricada de pneus em torno do monumento a Borba Gato e ateou fogo. A fotografia da escultura de 13 metros revestida de cacos de pedras envolta em fumaça e fogo correu os jornais. Quando dessa recente manifestação contra a escultura de Borba Gato, de Júlio Guerra, alguns autores, como Eduardo Bueno, foram em busca da fatualidade histórica positiva: quem foi este Borba Gato histórico, foi ou não realmente, isto é, comprovadamente, um vendedor de escravos? Tal como em um júri – o que, no caso do Borba Gato de pedra, já existiu como movimento de coletivos das redes sociais– as personagens históricas podem ser condenadas ou não por provas, por indícios. Mas trata-se, nessas construções, de julgar indivíduos que viveram segundo outras estruturas sociais e mesmo outras ordens jurídicas? Claro que é uma dimensão importante, mas no momento da construção/destruição não é de um passado como ele foi realmente de que se trata. Homens cruéis e em nada heroicos no nosso sentido democrático, está mais do que claro. Entretanto, não buscamos a verdade do retrato, mas o movimento de sua construção/destruição como imagem. Se o Borba Gato em efígie “condenado” pelo coletivo em 2008 recebeu corrente e bola de chumbo nos pés, o de carne e osso nos escapa.

Quem eram esses “paulistas”? Ensaístas como Sergio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, descrevem esse núcleo paulista original, pobre, engrolando o português na língua geral, não mais indígena, mas também não mais português. O termo, “mameluco paulista” é corrente nos textos dos padres jesuítas das missões seiscentistas e setecentistas para citar o “bandeirante”, o habitante de Piratininga, por vezes, o “brasileiro”. Segundo o historiador Charlevoix, em A História do Paraguai de 1747 eram: “cristãos que haviam pisoteado em todas as leis divina e humanas, tinham o coração mais duro do que aqueles que chamavam de infiéis e bárbaros” [3].

Vale citar também o opúsculo anônimo, A história de Nicolas I, Rei do Paraguai e Imperador dos mamelucos, que, a partir de sua publicação em 1756, circulou na Europa em francês, alemão, italiano, pouco depois, também em holandês. Apesar de se tratar de uma espécie cruel de novela picaresca, o texto chegou a ser lido como um relato verídico das terras do inóspito e vertiginoso “Novo mundo”. No texto, o farsante e trambiqueiro Rubioni vem dar nas terras da América e, em especial, nas cidades das Missões guaraníticas. Ao correr suas façanhas, foi convidado pelos moradores de São Paulo para lá tornar-se Imperador. A cidade e seus moradores “mamelucos” são assim descritos:

A cidade de São Paulo, que chamam igualmente Piratininga, situa-se além do Rio de Janeiro e em direção ao cabo de são Vicente, na extremidade do brasil. Foram os portugueses que construíram essa cidade, mas mal se haviam instalado, aconteceu com eles o que acontecer aos antigos romanos; faltaram-lhes mulheres, desses casamentos bizarramente combinados nasceram crianças com todos os defeitos de suas mães e talvez os de seus pais, sem nenhuma de suas virtudes. A segunda geração estava já em tal descredito que as cidades vizinhas acreditavam cair em desgraça se continuassem a viver em comércio com gentes tão corrompidas, para marcar o supremo desprezo que tinham por eles, foi-lhes dado o nome mamelucos, pelo qual são conhecidos desde então [4].

Algumas vezes, é verdade, em defesa dos Guarani, os cronistas das missões afirmam que os “mamelucos” não são indígenas, são “portugueses”; mas, sem buscar verdades absolutas do ponto de vista histórico, a imagem desses homens de Piratininga era daqueles que “não são”, não indígenas, não brancos quando isso interessava, nem isso nem aquilo, mamelucos, proscritos. O único “quase documento” iconográfico desses homens devemos a Jean Baptiste Debret, no seu “Soldado indígena civilizado de Mogi das Cruzes”, que nos mostra em primeiro plano um homem paramentado de gibão acolchoado e arma de fogo, contra indígenas nus e seus arcos e flexas – nem conquistador, nem heroico. Quando e como esses homens violentos, cristãos de fachada, monstros limítrofes, banidos de qualquer grupo nomeável, indígena ou português, tornaram-se os símbolos viris dos desbravadores autênticos, com suas barbas vetustas, tais como aquelas das esculturas no Museus do Ipiranga é o que nos interessa.

Ainda no início do século XX, laivos do realismo e do indianismo produzem imagens dos sertanistas bandeirantes mais próximas às de um pobre diabo premido pela natureza violenta, muitas vezes diante de um indígena altivo. Já a escultura de Nicola Rollo, artista italiano como vários dos que vieram construir essa memória autêntica do paulista quatrocentão, nos dá uma pista da transformação. Paulistas autênticos, ou seja, não imigrantes, puros brasileiros; o contrário do impuro nem isso nem aquilo mameluco, mas o contrário também do recém-chegado japonês, italiano, sírio, libanês etc, etc. Claro que nomear um crime mais moderno e circunscrito a alguns anos, como a xenofobia, não apaga o de genocídio e racismo, apenas soma uma nova camada, uma fachada cosmopolita. Interessante então notar, na escultura de Rollo, como essa imagem nova se constrói nos seus elementos formais, pois implica a soma de experiências fixadas em bronze – do artista, do imigrante, da população formada nesse caldo cultural (Fig. 1). A figura, com um pé à frente do outro, em leve contraposto, apoia-se com alguma displicência no cano da arma, tal como um gentil-homem inglês, uma personagem de proprietário rural à Thomas Gainsborough, pintor dos senhores ingleses nos anos de 1700. Mas, o bronze, o pedestal, lhe concedem, ao mesmo tempo, um aspecto mítico de escultura para um nicho de catedral.

Fig. 1. Nicola Rollo, escultura de Francisco Dias Velho para o Museu do Ipiranga.

(fonte: Wikpédia / Domínio Público).

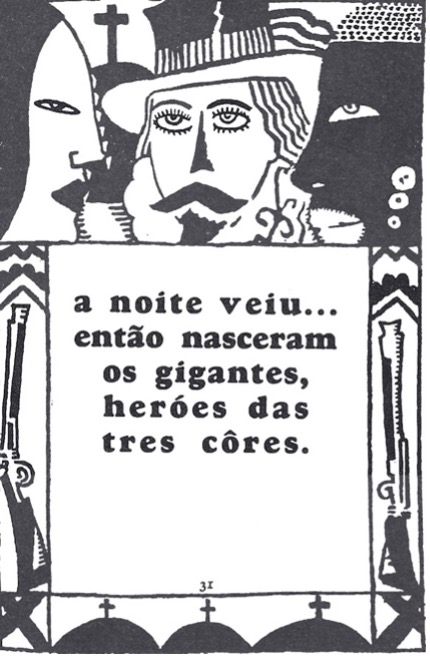

Mesmo essa relação xenófoba também não é simples. O Fernão Dias de mármore, com a fronte quase grega não fosse o nariz michelangesco, foi esculpido por Luigi Brizollara na Itália e muitos dos monumentos que comemoram a cidade-bandeirante dos anos 20 foram pagos com dinheiro das associações das colônias de imigrantes. Se a figura do Bandeirante, de longa data, tem sua forma mais acabada no mito das três raças, ainda há outras camadas nessa construção. O antigo mameluco agora vem coroar uma mítica divisão étnica de tipos puros, mas hierarquizados. E o próprio elogio da miscigenação, numa visada nacionalista – não mais portugueses, mas autênticos brasileiros – corrobora essa construção. Na gesta da bandeira, Martim Cererê, longo poema de Cassiano Ricardo, visitado e revisitado por ilustradores modernistas – Di Cavalcanti, Tarsila, Goeldi e Livio Abramo entre eles (Fig. 2) – os mamelucos corrompidos carreando as três raças tornam-se gigantes de potentes botas de sete léguas a abrir fronteiras: “todos os três/todos de uma só vez,/calçaram Botas Sete-Léguas […] todos três/bateram à porta do Sertão antropófago num tropel formidável: ‘nós queremos entrar’” [5].

Fig. 2. Ilustração de Di Cavalcanti para a primeira edição de Martim Cererê, 1928. (fonte: Moreira, Luiza Franco. Meninos, poetas & heróis. Aspectos de Cassiano Ricardo do Modernismo ao Estado Novo. São Paulo: Edusp, 2001)

Num esforço de integração à nova sociedade dos “três povos”, o próprio Brecheret se inclui na comissão de frente de seu Monumento. Vários desses artistas italianos em circulação concorriam com maquetes nos concursos para os monumentos públicos, que pipocavam nessa cidade nascida da chuva como um cogumelo, como nos diz Nicolau Sevcenko. Nicola Rollo chegou a empenhar-se em maquetes para um Monumento aos heróis bandeirantes. As primeiras maquetes para o Monumento de Victor Brecheret, que conhecemos de fotos de revistas, eram procissão fantasmática de uma matéria leve, diáfana, como castelos de areia molhada, muito diversa do peso talhado em pedra das figuras do atual Monumento, às quais a marca Art Deco dá um aspecto bruto, maquinal, monolítico (Fig. 3). Somado a esse partido estilístico internacional, o estudo das culturas marajoara marca a forma das personagens dos grupos escultóricos indígenas e negros. A história do Monumento, que só se concretizou nos anos 50, talvez conte também tanto a história dos estilos modernistas ao sabor das apropriações fora de lugar, como a da criação dos espaços de memória da cidade. O monumento restou tardio, veio no arroubo comemorativo do IV Centenário da cidade, nos anos de 1954, quando já se arrefecia a vontade de dar uma fachada moderna à São Paulo, modernizada à força pelos fluxos do capital.

Fig. 3. Página de Ilustração Brasileira, 1920 (fonte: arquivo da autora).

Outra é a história do monumento a Borba Gato, de 1965. E outra a sua forma. Concebido para dar face independente à antiga cidade de Santo Amaro, assimilada como um bairro da capital, faz parte de uma narrativa local, derivada da grande narrativa paulista, mas que dela quer inclusive diferenciar-se, individualizar-se. “Feia”, “antiestética”, como se costuma qualificar, a estátua contrasta em seu hieratismo ingênuo de “colosso antigo”, braços e pernas rígidos, com o contraposto do bandeirante de Rollo, com a deformação plástica dos membros agigantados e simplificados de Brecheret. Contrasta em seu revestimento de pedras colecionadas, tal como os quintais de cacos das casas do subúrbio, com o granito e o bronze dos monumentos. Ou seja, esse “feio” não se deve à inépcia do artista, é antes estético que antiestético, não no sentido de se “gostar ou não gostar”, mas no sentido de que foi produzido para gerar o contraste entre formas do gosto; para gerar contraste estético. O próprio Guerra nos diz, em um poema publicado na Gazeta de Santo Amaro: “Fiz o Borba Gato/Diferente/Não parece túmulo e não tem o pedestal enfeitado/E quando fazia esquecia de Policleto e lembrava de Aleijadinho/E dos bonecos da arte popular” [6]. Podemos acrescentar que o revestimento a partir de coleção de pedras rememora o trabalho de coleta e apropriação próprio à chamada “arte incomum”. A análise formal da obra, evidentemente, não visa convencer a gostar ou não, apenas quer apresentar que há, para além do conteúdo comum, um devir da forma que também cria signos. Jorge Coli encontra mesmo um potencial crítico nessa escolha deliberada pelo “feio”, pelo “mamulengo” popular:

Um escultor que celebrasse o velho mito paulista faria obra de convenção. Júlio Guerra evitou, para seu Borba Gato, aventureiro brutal e criminoso, qualquer eloquência positiva. Sua escolha foi boa. Inventou uma espécie de boneco sumário, que evoca figurações infantis (tal como foi infantilizado por uma ideologia laudatória), colorido (o que exclui a solenidade da pedra ou do bronze), perturbador pelo seu tamanho e pela severidade das feições [7].

Documentos de cultura – documentos de barbárie: ressignificações

Em outubro de 2013, um ato das comunidades indígenas contra a PEC 215 que daria ao Congresso a prerrogativa das demarcações de terras de povos tradicionais, tomou o Monumento às bandeiras, erguendo diante da cavalaria em rumo, um longo estandarte vermelho, como rastro de sangue. Em exposição de 2019 sob curadoria de Moacir dos Anjos, A queda do céu [8], uma grande parede com plotter de detalhes do Monumento às bandeiras, propositalmente colados sem cuidado, recortado de modo quase aleatório, compunha a instalação de Jimmie Durham. O descuido controlado precavia-se de uma reestatização às avessas. Na mesma parede, uma TV veiculava as falas de Jera Guarani e Poty Poran, jovens da comunidade guarani Tenonde Porã, em São Paulo, perplexas diante do slogan de um programa de artes, “O artista como bandeirante” [9]. Diferente da atuação direta do coletivo que ateou fogo ao Borba Gato, cujo resultado foi inclusive prisão e processo, essa crítica artística e institucional está referendada pelo espaço da arte. A estratégia pode ser outra, mais reflexiva e especializada, mas faz eco aos atos de 2013 e 2021. Aliás, não fosse a ausência de chancela “artística” oficial e o seu aparato de contensão de segurança social e jurídica, a intervenção dos coletivos teria vários elementos para reivindicar-se como performance ou happening, pois se vale de um vasto vocabulário comum às artes contemporâneas, para voltarmos a Latour, se vale dos dispositivos de iconoclash. Claro que, voltamos a frisar, sem o mesmo entorno de proteção, para os atores e para os espectadores involuntários, e sem fazer juízos de valor ao modo da crítica de arte. Mas, como dissemos anteriormente, criaram-se imagens.

Na mesma exposição de 2019 constavam as fotos icônicas de Claudia Andújar dos Yanomami. Para não esquecermos que novos “bandeirantes”, outros “mamelucos” movidos pelos fios de um capital/metrópole invadem agora, como sempre, as terras indígenas nos garimpos ilegais. As ressignificações falam muitas vezes não do passado, mas do presente que o visa. Houve outras interpretações, durante a ditadura militar, com as personagens no Monumento encapuzadas pelo grupo 3nós3 ou, positiva, em anos mais auspiciosos, quando o horizonte do passado parecia mais próximo de redimir-se. Nos anos de 1989-1992, a força popular era o mote da reapropriação do Monumento de Brecheret no logotipo da prefeitura de Luiza Erundina, em São Paulo (Fig. 4). O recorte da personagem indígena a puxar a grande canoa/locomotiva com seus braços era apelo a uma administração que buscava participação popular. Nos mesmos anos 80 pós-ditadura, a revista “Chiclete com banana” publicava o quadrinho de Luiz Gê no qual Borba Gato deixa seu pedestal para atravessar o espaço dos automóveis, crítica da reconfiguração urbana da cidade dos parques e monumentos na cidade das vias expressas. Para Luiz Gê: “A cidade dos parques, jardins e monumentos, dos bandeirantes, do cidadão, havia desaparecido já há algum tempo” [10].

Fig. 4. Logomarca da prefeitura de Luiza Erundina do Partido dos trabalhadores, 1989-1992 (fonte: CEDEM UNESP).

Fig. 5. Monumento às Bandeiras, São Paulo / SP, obra de Victor Brecheret, 1954 (fonte: foto de Dornicke – Lucas B. Salles, Wikimedia, Domínio Público).

Impasses – Soluções?

Há ainda, em curso, ideias para substituir o Borba Gato de Júlio Guerra por outra escultura ou monumento que se refira a uma personagem mais relacionada às mulheres, quilombolas e povos originários. No jornal atualmente fala-se na figura de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII. Já houve anteriormente sugestão de que fosse substituído pela imagem de Guadino Pataxó, queimado vivo em Brasília em 1997. Quanto ao teor histórico e o que se reivindica [11], não há como negar a pertinência. Além disso, construir e reconstruir sempre foi uma prerrogativa dinâmica das cidades e já é conhecida a mobilidade urbana dos monumentos em São Paulo; mas há que se pensar se quanto à forma existe, ainda, no século XXI, estética ou debate para novos monumentos nesses moldes. Mesmo o de Guerra, como escreve Jorge Coli, é extemporâneo e deslocado da monumentalidade memorialística do século XIX e início do século XX. Temporão, traz em sua falta de grandiosidade material – nem granito, nem bronze – uma crítica formal à própria forma-monumento. Haveria alguma forma estética contemporânea para repetir uma estatuária monumental?

Pode-se objetar que já há exemplos como a recente substituição da estátua de James Marion Sims, médico obstetra acusado de utilizar mulheres negras escravizadas em suas pesquisas, no Central Park de Nova York. A escultura que substitui sua efígie, Victoria Beyond Sims, de Vinnie Bagwell, é bela, se se pode dizê-lo sem mais comentários especializados. Anjo longilíneo, quase uma nike, quase um orixá brasileiro, portando como estandarte o símbolo grego da medicina. Trata-se, entretanto, de caso um tanto diverso. Um médico do século XIX difere em muito de um fantasma sem rosto do século XVII elaborado como mito de fundação no coração do Parque. Não vou me alongar, pois nunca estive em Nova York, mas a escultura em questão, encomenda a um alemão, também não me parece formalmente gerar controvérsia: obra comemorativa, quase tumular, e seu destino foi mesmo o cemitério. E, guardadas as proporções de como cada país ou cidade lida com sua memória, obras desse porte e tipo vão e vem do tecido urbano paulistano. Mesmo obras maiores que comemoram figuras ilustres, como o Monumento a Ramos de Azevedo ou a Olavo Bilac. Sobre a escultura-monumento que substitui a estátua de Sims, dentro do que posso dizer a partir de fotografias, apesar de possuir 5 metros, a forma memorialística emula um ícone íntimo, de oratório; delicada, evita assim a retórica da grandiloquência emprestada aos vencedores, como ocorre em monumentos que parecem reacender o realismo socialista. A história se desdobra na veste do anjo, como em uma espécie de coluna historiada, referindo-se a outros monumentos de vitórias como a coluna de Trajano. Entretanto, nem essa substituição foi pacífica. A começar pelos trâmites públicos, já que a escultura de Vinnie Bagwell não foi a primeira colocada no concurso [12]. Mesmo a despeito dessas questões circunstanciais, se nos interessa mais a sua forma, ela também pode vir a gerar controvérsias. Pela aposta na alegoria de uma espécie de deusa-lar, talvez? Pela inespecificidade abstrata e exatamente pela ausência daquela grandiloquência que elogiamos? Pelo sincretismo com formas “gregas”? Pela forma elegíaca do anjo sacrificial diante do estandarte “greco-europeu” da medicina? Por emular, na vitória, ainda o nome do oponente e, assim, dar-lhe sempre uma voz? As críticas não são minhas propriamente, são hipóteses que querem expor como toda forma em si mesma propõe camadas.

Controvérsias, em outro lugar e tempo, que circundam uma obra de Júlio Guerra, essa no Largo do Paiçandu, Mãe preta. Claro que estamos em outro terreno, a começar pelo artista, homem branco que não pertence à cultura negra. Mas estávamos em outro momento do debate pela representatividade e em outro momento histórico da própria construção do movimento negro. A escultura, encomendada por uma agremiação de cultura afro-brasileira, foi alvo de muitas críticas formais [13]. Para alguns, celebração abstrata, alegórica, da subserviência sacrfifical, para outros, forma caricaturesca, paradoxalmente por seguir o mesmo partido de estilização agigantadora usado por Brecheret para dar vulto “heroico” aos espectros equestres dos Bandeirantes, ambos os monumentos pensados para o IV Centenário da cidade. Não estou querendo adiantar críticas, mas, no solo das críticas já existentes, pensar que erigir uma imagem já é negar outras possíveis, é imagear algo, imagear isto, e imageá-lo de determinada forma, de maneira alguma sob controle de conceitos abstratos, por mais justos que eles nos pareçam. E suprimir uma imagem, já é abrir a imagem de seu espaço vazio. Criam-se imagens de imagens, imagens em imagens.

Outra questão que também remete às políticas de memória paulistana é se existiria, ainda, por parte do poder público local essa vontade de formatar o espaço da memória urbana tão característica do início do século XX, sem deixá-lo à livre especulação como se pensa atualmente [14]. Ou, no debate entre demolir e reconstruir ficaremos apenas com o primeiro termo? É uma questão a ser levantada, sem descurar a presença material e de memória que configura o espaço para a população. Teríamos a mesma mobilização – e o mesmo dispêndio de verbas pública ou privada – que parece ter havido em Nova York? Demolir sem repensar o espaço não seria perder exatamente a imagem que serve de mediação ao constructo histórico explicitado em suas ambiguidades formais? Ou dito de outro modo, a vontade política e social (via plebiscito e projeto de lei) teria força diante de um poder especulativo que vem criando aquela cidade dos automóveis criticada por Luiz Gê? Vale lembrar também o livro de Guto Lacaz em que o Monumento viaja por outros monumentos e, ao retornar, seu espaço foi tomado por um shopping center. Quando se discute o tecido urbano e seu mobiliário se discute também esse espaço de parques, circulação e mesmo julgamentos coletivos de estátuas, da memória tensa e em disputa, para além dos recantos “requalificados”, lisos, sem aderências de memória, sem possibilidades de julgamento. O aparente consenso dessa neutralidade, em suma, pode ser apenas a repressão de um dissenso produtivo, que abre brechas na estrutura do que mereceu visibilidade e do que não se tornou visível.

Não há solução fácil, evidentemente, e os vários modos de se haver com essas materializações no espaço urbano só o comprovam. Nosso imaginário moderno é, ainda, encantado com imagens de destronamentos simbólicos. Mas há de se pensar a efetividade desses momentos na reescritura da nossa história particular, feita de constantes “esquecimentos” seletivos, anistias amplas e irrestritas, crimes no varejo sem mandantes. Se posso arriscar uma opinião, não se deve suprimir o passado e sim torná-lo objeto de debates complexos, a contrapelo, mas sem maniqueísmos. Tornar a praça do Monumento um espaço constante de debates sobre a demarcação das terras indígenas, como sugere Rodrigo Valverde [15]? Talvez. Promover – e não reprimir – reapropriações periódicas dos Monumentos, como aquela do grupo 3nós3 ou a dos Guarani em 2013? Seria um modo de dar lugar a essa outra história nas entrelinhas, e nas rasuras, desse mito. Mas só apagar uma imagem abre o risco de se criar à força uma contra-imagem recalcada, tão estereotipada quanto a primeira, cuja aderência pode reencarnar, no nosso caso, em um novo mito “conquistador” aparentemente neutro, acionada pelo agronegócio, que agora é empreendedor e pop.

Não nos enganemos, a destruição no tecido urbano geralmente não responde à reconstituição crítica da história, responde à especulação, cuja edulcoração do passado está longe de ser crítica. Se deixássemos de chamar a Rodovia Bandeirantes por este nome para citá-la como Avenida Jardim, Avenida da Unidade entre os povos, ou algo que o valha, não seria apenas para, no novo nome mais neutro e correto, edulcorar a destruição sacrificial implicada em toda abertura de estradas? E assim, galvanizar as críticas às novas aberturas de estrada por vir, nas novas avenidas jardins por aí a fora? Os bandeirantes são e não são os representantes do capital, as imagens se constroem e destroem sem qualquer problema, conforme os interesses. Os crimes são sempre “pessoais”, “morais”, nunca há mandantes ou instituições e estruturas por trás. O capital não adere às imagens, às ideias ou a territorialidades memorialísticas, flui, perpassa-as e as encarna enquanto há interesse, depois vaga, sem corpo, para habitar outra cifra igualmente descartável. Talvez chamar a rodovia de “bandeirantes” seja evitar o eufemismo, como um indício de tudo que devemos ao espaço, ao tempo, aos povos que aqui viveram e vivem a cada vez que a atravessarmos um território.

Referências

ANJO, Moacir dos (curador) A queda do céu. Brasília, Caixa econômica cultural, mai/jun de 2019.

ANÔNIMO, A história de Nicolas I, rei do Paraguai e Imperador dos Mamelucos. Trad. Fernanda Veríssimo. São Paulo: Editora da Unesp, 2017.

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas I. Trad. Sergio Paulo Rouanet, 3º ed., São Paulo: Brasiliense, 1987.

CHIARELLI, Tadeu. “Monumento às Bandeiras”, de Brecheret: o passado presente Artebrasileiros, 9 jul 2020. Disponível em: .https://artebrasileiros.com.br/opiniao/bandeirantes-em-movimento-entre-disputas-e-conciliacao/#_ftn11, Acesso: 27 mai 2022.

COLI, Jorge. Ponto de fuga, Folha de São Paulo, 21 jun 2009.

DIDI-HUBERMAN, George. Imagens apesar de tudo. Trad. Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. São Paulo: Editora 34, 2020.

Escultura de Vinnie Bagwell substituirá controverso monumento público no Central Park, Dasartes. 17 out 2019. Disponível em: https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/escultura-de-vinnie-bagwell-substituira-controverso-monumento-publico-no-central-park/. Acesso: 2 de junho de 2022.

FERNANDES, Thiago. Por que destruímos Imagens? Dasartes. Disponível em: https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/por-que-destruimos-imagens/. Acesso: 2 jun 2022.

LATOUR, Bruno. O que é iconoclash? Ou, há um mundo além das guerras de imagem? Horizontes antropológicos (14) 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ha/a/FJwKTjJVbDxSFkX5c7yYKQF/?lang=pt Acesso: 29 jun 2022.

LUGON, Clóvis A República guarani. Tad. Alcy Cheuyche. São Paulo: Expressão popular, 2010.

MOREIRA, Luiza Franco. Meninos, poetas & heróis. Aspectos de Cassiano Ricardo do modernismo ao Estado Novo. São Paulo: Edusp, 2001.

NOGUEIRA, Davi. Banksy sugere monumento em homenagem a manifestantes que derrubaram estátua de escravocrata em Bristol. In Diário do Centro do Mundo. 9 jun 2020. Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/banksy-sugere-monumento-em-homenagem-a-manifestantes-que-derrubaram-estatua-de-escravocrata-em-bristol/. Acesso: 26 mai 2022.

RICARDO, Cassiano. Martim Cererê (o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis). 11º ed. São Paulo: Saraiva, 1962.

SEVCENKO, Nicolau. O Orfeu extático na metrópole. São Paulo: Companhia das Letras, 1982.

Sculpture by Vinnie Bagwell to replace controversial public monument in New York`s Central Park, Artforum, 10 out 2019. Disponível em: https://www.artforum.com/news/sculpture-by-vinnie-bagwell-to-replace-controversial-public-monument-in-new-york-s-central-park-81002, Acesso: 2 jun 2022.

VALVERDE, Rafael R. H. F. O sentido político do Monumento às Bandeiras, São Paulo: condições e oportunidades para a multiplicação de narrativas a partir da transformação do espaço público. PatryTer – Revista latino-americana e caribenha de geografia e humanidades. Vol 1(2), 2018. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/patryter/article/view/10117. Acesso: 29 jun 2022.

WALDMAN, Thais Chang. Entre batismos e degolas: (des) caminhos bandeirantes em São Paulo, 2018. Tese (Doutorado em Antropologia social), Faculdade de Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2018.

WALDMAN, Thais Chang. Os bandeirantes ainda estão entre nós: reencarnações entre tempos, espaços e imagens. Ponto Urbe [En línea], 25 dez 2019. Disponível em: http://journals.openedition.org/pontourbe/7346. Acesso: 26 mai 2022.

Notas

[1] BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. 3º ed., São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 225.

[2] NOGUEIRA, Davi. Banksy sugere monumento em homenagem a manifestantes que derrubaram estátua de escravocrata em Bristol. Diário do Centro do Mundo, 9 jun 2020. Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/banksy-sugere-monumento-em-homenagem-a-manifestantes-que-derrubaram-estatua-de-escravocrata-em-bristol/. Acesso: 26 mai 2022.

[3] Apud LUGON, Clóvis A república guarani. Trad. Alcy Cheuyche. São Paulo: Expressão popular, 2010, p. 38.

[4] ANÔNIMO, A história de Nicolas I, rei do Paraguai e Imperador dos Mamelucos. Trad. Fernanda Veríssimo. São Paulo: Editora da Unesp, 2017, p. 74-75.

[5] RICARDO, Cassiano. Martim Cererê (o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis). 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1962 (ilustrado por Tarsila do Amaral), p. 92.

[6] WALDMAN, Thais Chang. Os bandeirantes ainda estão entre nós: reencarnações entre tempos, espaços e imagens. Ponto Urbe [Em línea], 25 dez 2019. Disponível em: http://journals.openedition.org/pontourbe/7346. Acesso:26 mai 2022.

[7] COLI, Jorge. Ponto de fuga, Folha de São Paulo, 21 jun 2009.

[8] ANJO, Moacir dos (curador) A queda do céu. Brasília, Caixa econômica cultural, mai/jun de 2019.

[9] Trata-se do vídeo da artista ALVES, Maria Thereza. “O artista como bandeirante”, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=BjB8CxcNO5U

[10] Apud WALDMAN, Thais Chang. Os bandeirantes ainda estão entre nós…, op. cit.

[11] Trata-se de projeto da vereadora Luana Alves, projeto lei nº 47/2021, segundo parecer: “O presente projeto se justifica pela necessidade de fortalecimento da rede que envolve a ressignificação da memória histórica paulistana a partir da perspectiva dos grupos historicamente subalternizados, em especial negros e indígenas”. Disponível em: https://www.radarmunicipal.com.br/proposicoes/projeto-de-lei-47-2021

[12] Sobre a escultura de Vinnie Bagwell, ver: Sculpture by Vinnie Bagwell to replace controversial public monument in New York’s Central Park. Artforum, 10 out 2019. Disponível em: https://www.artforum.com/news/sculpture-by-vinnie-bagwell-to-replace-controversial-public-monument-in-new-york-s-central-park-81002, Acesso: 02 jun. 2022; Escultura de Vinnie Bagwell substituirá controverso monumento público no Central Park. Dasartes, 17 out. 2019. Disponível em: https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/escultura-de-vinnie-bagwell-substituira-controverso-monumento-publico-no-central-park/. Acesso: 02 jun. 2022; FERNANDES, Thiago. Por que destruímos Imagens? Dasartes. Disponivel em: https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/por-que-destruimos-imagens/. Acesso: 02 jun. 2022.

[13] Sobre a escultura, consultar o site da Assembleia legislativa de São Paulo: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=280997. Acesso: 02 jun. 2022. Para um longo debate sobre a polêmica da escultura: WALDMAN, Thais Chang. Entre batismos e degolas: (des) caminhos bandeirantes em São Paulo, 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social), Faculdade de Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2018, pp. 181-182.

[14] Vale lembrar que mesmo o Monumento às bandeiras de Brecheret não foi prontamente aceito, pois, nos dizeres de Menotti del Picchia, à metrópole do café faltavam “bandeirantes modernos”, ou seja, vontade da elite em reconfigurar esses espaços públicos. Sobre os debates em torno das maquetes do Monumento, ver: CHIARELLI, Tadeu: “Monumento às Bandeiras”, de Brecheret: o passado presente. Artebrasileiros, 09 jul. 2020. Disponível em: https://artebrasileiros.com.br/opiniao/bandeirantes-em-movimento-entre-disputas-e-conciliacao/#_ftn11. Acesso: 28 mai. 2022.

[15] VALVERDE, Rafael R. H. F. O sentido político do Monumento às Bandeiras, São Paulo: condições e oportunidades para a multiplicação de narrativas a partir da transformação do espaço público. PatryTer – Revista latino-americana e caribenha de geografia e humanidades. Vol 1(2), 2018. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/patryter/article/view/10117. Acesso: 29 jun. 2022.

Priscila Rossinetti Rufinoni é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo e professora de Filosofia e Estética na Universidade de Brasília. Autora de Oswaldo Goeldi: ilustração, iluminação (Cosacnaify/Fapesp/2006) e Juízos estéticos: Kant e a arte moderna (Editora da UnB/2019).

… v.8, n.15-16 (2024)

… v.8, n.15-16 (2024)

Licença: Creative Commons – Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional